| 关于推荐优秀科普惠农兴村基地参加农展会的通知 |

第二届上海国际生态农业品牌展览会暨第十六届全国农产品(上海)交易博览会(附件二)定于2016年12月8—12日在上海光大会展中心举行... 【详细】 |

| 将小枇杷做成大产业-中国农技协上海枇杷种植与加工技术交流中心建设 |

| 2016-06-08 |

|

姜亚峰 一、 前言 我国使用枇杷历史悠久,是枇杷产品荟萃的大国。目前我国是世界上最主要的枇杷生产国,栽培面积大约在180万亩,产量在67万吨左右,占世界的2/3。20世纪80年代以来我国出现了枇杷开发高潮,遍及除西藏地区之外的省区市。

白玉枇杷是枇杷系列中的优良品种。白玉枇杷具有果肉细嫩、皮薄、汁多,富含多种营养成份,是上乘的保健水果。白玉枇杷的果实一般于5月底至6月上旬成熟。上海青浦区从1997年起引进种植白玉枇杷,到2013年底引种基地白玉枇杷种植面积已达到400亩,果品产量达120吨,填补了上海地区枇杷种植的空白,成为上海市青浦区的特色果林产业。2009年,为改善枇杷的品质,提升枇杷的档次,拓展枇杷的功能,保持上海市青浦区这一特色优势产业持续发展,由上海沪香果业专业合作社发起成立上海青浦区枇杷研究所。2014年成立了中国农技协上海枇杷种植和加工技术交流中心。交流中心主要定位是进行枇杷种植的研究与推广及产品的深度开发,主要依托上海沪香沪香果业专业合作社进行各项工作的开展。

二、交流中心概况

中国农技协上海枇杷种植和加工技术交流中心(上海沪香果业专业合作社、上海青浦区枇杷研究所)位于上海市青浦区外青松公路7166号,东临高速公路G50出口,西靠运河。距离上海市青浦城区2公里,距人民广场约35公里,交通便捷。技术交流中心拥有种植面积390亩,入社社员102户。 技术交流中心是上海市青浦万亩枇杷果树种植的发源地。1999年,就从苏州东山引进白砂系白玉枇杷,在基地上试验种植76亩。为了保持东山名贵枇杷果品糖度高、果汁多、味道甜、肉细嫩的品质,技术交流中心进行了多项科学试验。通过三沟配套、加强防水、防渍措施,使其消除水害;通过给新植树苗覆盖稻草等措施,使枇杷树安全过冬;通过增施有机肥等措施,使枇杷园内果味飘香。东山白沙系白玉枇杷引种试验的成功,为上海市青浦区将枇杷种植作为"一区一品"打下了良好的基础。在区政府的推动下,技术交流中心枇杷基地枇杷树种植面积发展到390亩。

2009年在沪农委【2009】167号文件关于加快推进本市农业旅游发展的若干政策精神指引下,技术交流中心依托农业资源“一区一品”特色产业优势,加快科技创新,大力发展以枇杷产业链为基础,投资六千多万元着力打造联怡枇杷生态园,从而成为集农业种植、衍生产品开发、技术交流、立体养殖、农业旅游、观光农家乐、农特产品展销及科普于一体的现代都市农业生态休闲示范园。既丰富了市民生活,又活跃了农村经济。 在发展的过程中,技术交流中心始终坚持把农业发展放在主导产业上,对枇杷种植强化管理、精心培育。目前技术交流中心占地面积390亩,其中枇杷园面积330亩,绿化面积20亩,精品果树培育基地和蔬菜基地30亩。园区将对这些树木加强栽培管理,使之年产果达到300-400斤/亩的较好水平,每亩果树就有近万元的产值。这有力地带动周边农户的增收。在做好枇杷种植的基础上,园区还科学套种套养,提高农业产出。

技术交流中心以第一产业为核心,积极推进农产品的精深加工业。目前我们已经和中国人民解放军海军医学研究所达成“产学研”合作协议,共同开发枇杷果汁饮料。另外以枇杷叶、枇杷花进行食、药用价值的研发正在深度进行中,并以此为基础正在申报国家级新资源食品。 “以农业发展产业,用产业回哺农业” 成为技术交流中心未来发展的主基调。 三、 具体做法 一)、科技种植、服务带动 多年来,在上级政府和各级科协的领导下,技术交流中心确定了“技术交流中心(研究所)+合作社+基地+农户”的发展模式,做到了统一购买生产资料、统一技术指导、统一储藏、统一包装销售,为会员提供产前、产中、产后系列化服务,提高了产品质量档次和市场竞争力,增加了果农收入。技术交流中心现在服务果农有102户,技术人员20人。技术交流中心依托的的沪香果业,立足“三农”,逐步形成了集农资经营、科技示范、技术服务、农产品营销为一体的农民专业合作经济组织,自身实力不断壮大,收入稳步提高,带动了青浦区枇杷产业的大发展。自身资产达4249万元。目前,技术交流中心指导服务的枇杷种植基地5个,种植面积1万多亩,年销售枇杷2000吨,远销上海、江苏、浙江、山东、安徽等10多个大中城市,实现产值3000万元。辐射带动青浦区及周边100多户从事枇杷生产,并提供技术服务、产品销售。2014年种植农户人均纯收入突破5万元,研究所各项制度健全,运行良好。 二)、 科学管理、 示范带动 枇杷产业是青浦区“一区一品”的特色产业,也是上海市唯一个大面积种植枇杷的区域产业。全区种植枇杷一万亩,从事枇杷种植有5000人,从事枇杷产业服务的人口约1000人。 多年来研究所及沪香果业以枇杷产业为主,为社员及广大农户提供枇杷种植产前、产中、产后服务和优质枇杷品种的引进推广及相关各类枇杷生产项目提供协助和合作。 一是建章立制,规范运作。根据研究所的性质和国家有关政策,研究所制定了《上海市枇杷研究所管理制度》,对研究所的职能、组织机构、财务管理等进行了严格规定。 二是确立主导品种,促进产业规模发展。以白玉枇杷的品质优势和当地的技术优势,规模化种植白玉品种,目前沪香果业种植400亩,辐射带动周边1万多亩,促进了青浦区枇杷产业的发展。

三)、夯实基础,做响品牌 作为主业,农业种植仍旧是合作社赖以生存和发展的根本,于是,技术交流中心对合作社的枇杷品种展开了大规模的改良,专门从浙江农科院引进两名农业科技人员,对枇杷优良品种进行了多项科学比对试验和探索。依托浙江农科院等科研单位,聘请专家教授为技术顾问,邀请农业专家为菜农定期或不定期传授技术;设立枇杷服务咨询处,为果农提供技术服务。改良后的枇杷品种个个色泽饱满,果肉柔软多汁,味美甘甜。到了枇杷收获的季节,常常供不应求。同样一个园子里结出的枇杷,几年前被视为低廉水果,缺乏销售渠道,如今广受市场欢迎,枇杷的价格也由以前的每斤5元上升到如今的每个8元。为此,合作社还专门给枇杷注册了商标,“沪香”牌枇杷被国家农产品认证中心认证为绿色产品,“沪香”枇杷目前已被上海市名牌推荐委员会评选为“上海名牌产品”,成为上海市青浦区"一区一品"的特色品牌。每年一届的“枇杷品尝节”更是吸引远近客人纷沓而至。

四)、科技引领,产业延伸 为了提高枇杷品质和综合利用率,在区科委、区农委的大力支持下,技术交流中心和中国海军医学研究所围绕枇杷产业,投入科研经费,开展“产学研”深度合作,将“产学研”的科技优势和成果转化为科技生产力,在注重对白沙枇杷种植的基础上,根据枇杷食用、药用知识和价值,通过枇杷花和枇杷叶提取液,研发生产枇杷饮料、枇杷含片、枇杷口服液等产品,拉长了枇杷产业链,使产品开发逐步形成系列化、产业化,从而提高了枇杷的综合利用率和产出率,仅枇杷叶、枇杷花综合利用,农民每亩地可增收一千多元,造福于农民。

五)、三一联动,综合发展 瞄准市民向往自然、体验生态、休闲娱乐的巨大潜在市场,因地制宜,因势利导,交流中心依托上海沪香果业专业合作社,充分利用合作社原始的自然生态环境,总体规划,分步实施,打造农业生态休闲园。 1、发展农家餐饮:,在原来仓库和办公区的位置上改建了一座面积达5000平方的现代化生态农家乐餐厅。园林式的就餐环境,地道健康的农家菜肴,吸引了游客纷至沓来。现在合作社内的生态餐厅虽然还挂着农家乐的招牌,但它的布局与服务已经在改写农家乐的定义了。二十四道农家招牌菜,调和了酸甜苦辣咸五味,幻化出千百种体验,这不但是厨师追求的完美状态,也是所有食客孜孜以求的理想境界。

2、拓展会务经济:合作社按照五星级标准改建了41间生态客房,同时,配备了一个环境优雅、设施齐备、可容纳50人的多功能会议室。能满足小型商务、会务活动需要。 3、带动农产品销售:借助合作社火爆的人气,建立农产品销售中心,为全区农业企业服务。目前销售的主要品种有:枇杷果汁饮料、枇杷蜜、草鸡蛋、草莓、蛙稻米、练塘大米、葡萄、农家棕子、金泽赵家香干、五谷杂粮、青西禽蛋、大盈玉米等十多个品种,产品产销两旺,使中心逐步成为青浦区优质农产品销售的一个平台。 六)、创新驱动,低碳运行 合作社在客房和会议室底下安装了地暖供水系统,冬暖夏凉,既环保又省电,可节约用电40%以上。同时,在园区配备了环保处理系统,将每天产生的餐厨垃圾通过生物处理后,制成有机肥用于园区的土壤改造,保障了园区枇杷的产量和品质,实现良性循环发展。

七)、文化支撑,内涵提升 合作社紧紧围绕枇杷做好文化产业建设,投资建成了一条枇杷科普长廊,包括枇杷食用、药用知识和枇杷诗词等文化,让游客在休闲娱乐中接受科普知识和历史文化的教育熏陶。为了丰富饮食文化内涵,我们还在游客餐饮场所展出历代名家名人对枇杷的赞美诗句及相关评论,从而让前来观光的游客不仅食有佳肴,而且还观有雅景,学有所得。同时,为所在村江南丝竹队提供训练演出场所,既使这一非物质文化遗产在园区能够得到发扬光大,又丰富了合作社文化知识,提升了合作社的文化底蕴。另外,由前文化部党委统战部部长、台办主任王莲芬女士发起的联怡文苑也在积极筹备中。建成之后势必将成为宣扬中国传统书法、绘画等文化的后一平台宝地。

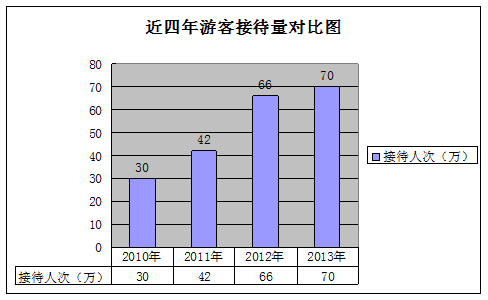

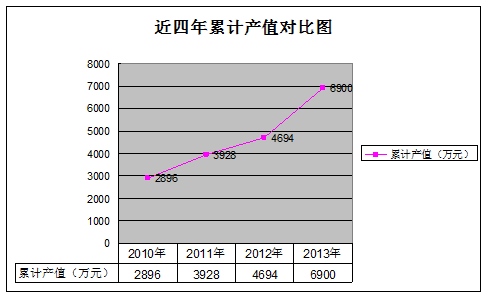

三、发展成效 1.农业明显增效 科学定位,多元发展,使得交流中心依托的农业明显增效。首先就从今年间游客接待量和产值的增长对比中体现:2010年园区接待游客30万人人次,累计产值2896万元;2011年接待游客42万人人次,累计产值3928万元;2012年接待游客66万人次,累计产值4694万元;2013年接待游客数量逼近70万人人次,累计产值达6900万元(见图2、图3)。

图2 近四年游客接待量对比图

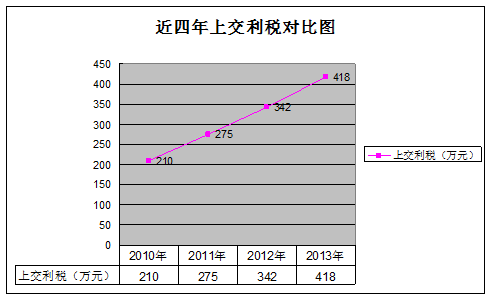

图3 近四年累计产值对比图 2.农民明显增收 在2009年合作社发展之初,园内近400亩地每年的土地流转费用为30万元,2013年提升到近100万元,流转土地的农民收益增长3倍多。同时园区还为当地近300位农民提供就业岗位,年人均收入也近4万元。 与此同时,枇杷从以前的5元/斤,卖到了8元/个,仍供不应求。大大提高了枇杷种植户的收益。 3.农村环境明显改善 为了使该农业旅游点的环境更加美好,合作社先后投资了近3000万元用于基础配套设施建设、改造园区及周边区域的环境卫生,以使其成为美丽乡村的重要载体。 4.社会效应明显扩大 经过四年多的发展,合作社在社会效益上增效显著。最直接的变化便是上交税收的变化。四年间合作社的上交利税数值几乎呈直线增长(见图5)。

图5 近四年上交利税对比图 其次它为广大市民休闲提供了优美场所,丰富了市民生活。2013年起每年5、6月份枇杷上市之际,通过开展形式多样、丰富多彩的枇杷品尝周暨农家美食节相关活动,让市民有机会可以赏枇杷景、采枇杷果、品尝农家有机菜,并有机会体验农耕文化,接受农业科普教育,放松身心,寓教于乐。三届活动共37天累计吸引游客12万人次,该合作社的社会效应显著扩大。

|